写真撮影ボードづくりに参加しています

「シトラスリボン from 四国中央市」様よりお声をかけてくださり、写真撮影ボードづくりを行っています。

作成中のこのボードは、プロジェクトの一環として10月6日(水)~11日(月)の期間に、しこちゅ~ホールに設置されます。撮影ボードと共に写真を撮ることでシトラスリボンプロジェクトへ誰でも気軽にプロジェクトに参加できます。

「シトラスリボンプロジェクト」とは、コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛県の有志がつくったプロジェクトです。 愛媛特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボンや専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めています。

熱中症や感染症対策をしながらの部活動が今日から再開し、学校に活気が戻ってきました!

夏季休業中は、県総体や県吹奏楽コンクールをはじめとする部活動の各種大会、

HPでも紹介した校外のクラブ等からの全国大会出場など、土居中生のたくさんの活躍がありました。

さらに朗報です!!

XF CUP日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) 出場

本校サッカー部の3年生 加藤 夢 さんがFC今治レディースNEXTのメンバーとして、四国地区代表となり、全国大会に出場しました。

大会は8月上旬に群馬県で行われ、夢さんも高校生たちに混じってプレーしました。

全国という大きな舞台で貴重な経験になりました。出場おめでとう!

第68回四国卓球選手権大会 出場

男子卓球部の1年生 河村陵央 さんが、愛媛県卓球選手権大会(カデットの部)男子13歳以下シングルスで見事ベスト9に入りました。

愛媛県代表として10月に高知県で行われる四国大会に出場します。

おめでとう! 四国大会でも活躍を応援しています!

*撮影のため、一時的にマスクを外しています。

そして、「先輩すごい!!」

全国高校総体(インターハイ)フェンシング団体優勝!!

土居中学校の卒業生で高校2年生 曽根寿々佳 さんが、日本一になりました!

8月中旬、福井県で行われた全国大会で、曽根さんの乙訓高校が学校対抗で見事初優勝!

曽根さんは、逆転優勝の立役者になる大活躍でした。

卒業生の活躍は、在校生や教職員にとっても大きな喜びと誇りです!

後輩に夢や希望を与えてくれる日本一! おめでとうございます!

明日は、全校登校日です。

登校時間は、普段日とは異なります。

8月20日(金)掲載のホームページをご覧ください。

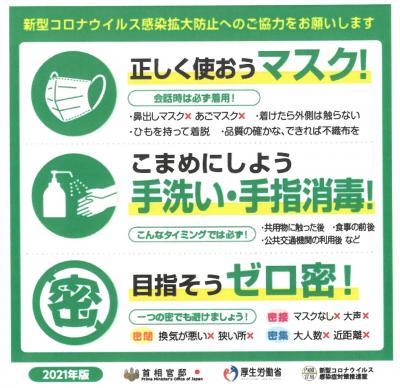

生徒のみなさんは、感染対策期の対策として、各自でも行える感染予防に努めてください。

適切にマスクを着用

「鼻出しマスク×」「あごマスク×」

登校時と下校時には、生徒玄関にて、手指消毒がある。

身体接触は行わないでください。

「近距離×」「大声×」

EV3を使ったSMARTーU15

プログラミングロボットコンテスト

※本日SMARTーU15がZoomを使ったオンラインライブ形式で行われ、

土居中学校から参加した「チーム土居中魂」が全体で4位、四国中央市では、優勝という結果でした。

短い間での活動で好成績を残してくれました。おめでとう!!

また、様々なところで土居中魂を見せてくれて、ありがとう!!

8月24日(火)全校登校日を実施いたします。

夏休みの過ごし方や2学期の予定、部活動等教育活動の再開などについて、生徒のみなさんへの直接連絡や文書配布を行う必要があります。新型コロナウイルス感染拡大防止を行いながら、分散登校(各学級を出席番号の奇数クラスと偶数クラスとして、登校時間等を分ける。)することにいたしました。当初予定しておりました「全校集会」「清掃」「リーダ研修会」は中止し、学級活動と夏休みの宿題提出を行います。

分散登校の方法

奇数の出席番号生徒は、

8時30分に登校した後、約45分間の学活を行い、9時30分までに下校します。登校時間帯は、8:15~ と限定します。

偶数の出席番号生徒は、

10時30分に登校した後、約45分間の学活を行い、11時30分までに下校します。登校時間帯は、10:15~ と限定します。

部活動や補習などの再開

部活動や補習などの教育活動は8月24日(火)までは中止し、8月25日(水)から再開します。

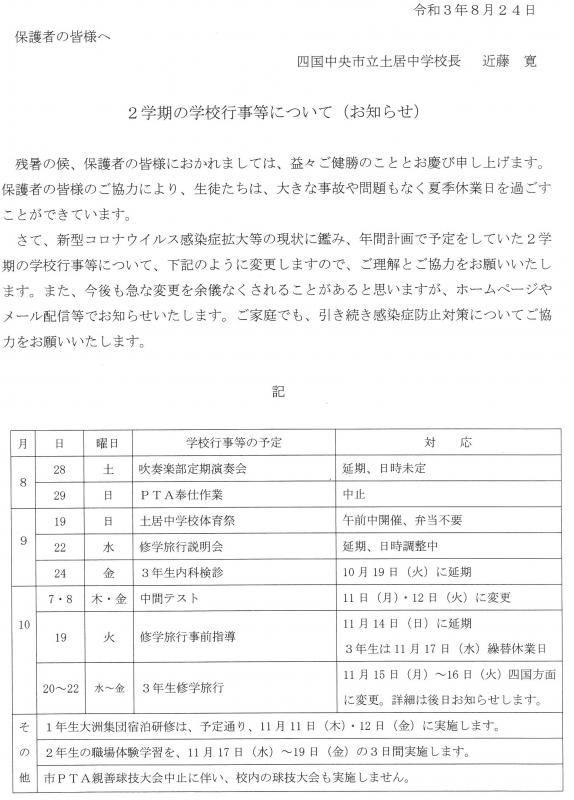

2学期の学校行事等について

(お知らせ)

プリントは、登校日に配布予定です。

ご質問やご相談等があれば、土居中学校へご連絡ください。

◆こころの健康相談ダイヤル◆

:ご紹介:

児童生徒の主な相談窓口一覧:不安や悩みを抱えているときの連絡先です

■24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)

子どもたちが24時間いじめ等の悩みを相談できる、全国統一ダイヤル。

TEL:0120-0-78310

受付:24時間 年中無休

■子どもの人権110番(法務省)

いじめ・体罰等の人権問題について、子どもや周囲の大人が法務局職員・人権擁護委員に相談できる電話窓口。

TEL:0120-007-110

受付:平日8:30~17:15

■児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(厚生労働省)

虐待の疑いがある時などに、児童相談所に通告・相談できる全国統一ダイヤル。

TEL:189

受付:24時間 年中無休

■いのちの電話(一般社団法人日本いのちの電話連盟)

相談員に電話・メールで悩みを相談できる窓口。

TEL:0570-783-556

受付:毎日10:00~22:00

TEL:0120-783-556

受付:毎日16:00~21:00/毎月10日8:00~翌日8:00

■チャイルドライン(NPO法人チャイルドライン支援センター)

18歳までの子どもが電話・チャットで悩みを相談できる窓口。

TEL:0120-99-7777

受付:毎日16:00~21:00(12/29~1/3除く)

■よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)

相談員に電話・SNS等で悩みを相談できる窓口。

TEL:0120-279-338

受付:24時間

●土居中学校 Tel:0896-28-6371

新型コロナウイルスに感染しないようにするために

政府は、緊急事態宣言に準じた対策を可能とする「まん延防止等重点措置」の対象に愛媛県を追加すると決めました。適用は2度目で、期間は8月20日から9月12日までとしています。

学校への登校が始まったら、これまで以上に生徒・教職員の「自分で行える感染予防」に努めてまいりましょう。

・8月24日(火)に予定しております全校登校日では、身体接触や密になりすぎること、正しくないマスクの着用などがないように呼びかけを行います。ご家庭でも、生徒自身が行わなくてはいけない感染予防について話し合ってみてください。

1学期の学校評価アンケートの結果について別途(メニュー「学校評価」)、掲載しておりますのでご覧ください。ご協力誠にありがとうございました。

8月17日以降の高校体験入学の動向について

・土居高校 8月19日(木)中止

・新居浜南高校 8月19日(木)中止

※8月24日(火)WEB開催予定・新居浜南高校HP参照

・西条高校 8月24日(火)中止

・その他の高校の体験入学については、本校より個別で連絡を行います。

尚、実施する場合でも、参加について心配などある場合は辞退することが可能です。その場合は、23日(月)までに欠席連絡を土居中まで提出してください。今後も、内容等に変更があれば、再度ホームページにUPします。